Le premier quart d’heure de « L’AVENTURIER DU RIO GRANDE » pourrait être extrait

Le premier quart d’heure de « L’AVENTURIER DU RIO GRANDE » pourrait être extrait  d’un ‘spaghetti western’ : le gringo mal rasé, taiseux, le petit village texan balayé par le vent de sable, les « tronches » des seconds rôles… Mais nous sommes en 1959 et il s’agit bien d’un western made in U.S.A.

d’un ‘spaghetti western’ : le gringo mal rasé, taiseux, le petit village texan balayé par le vent de sable, les « tronches » des seconds rôles… Mais nous sommes en 1959 et il s’agit bien d’un western made in U.S.A.

Et d’un grand western, devons-nous ajouter. Étonnant à quel point ce scénario incroyablement dense, grouillant d’évènements, de bascules psychologiques, de coups de théâtre, parvient à tenir en à peine plus de 90 minutes.

Peut-être parce qu’au-delà des péripéties d’un côté de la frontière ou de l’autre, le film n’est au bout du compte que le fascinant portrait d’un homme simple, déchiré entre deux cultures, deux modes de vie, un pauvre type qui a passé son existence à fuir, à tuer sans discuter les ordres, soumis à son ‘patrón’ qui – il s’en rendra compte juste à temps – n’a jamais cessé de le considérer comme un ‘gringo’.

C'est un des très rares rôles de sa longue carrière, que Robert Mitchum a joué sans posture et sans masque. Loin de son emploi habituel de cynique paresseux et bourru, ‘Brady’ est un homme fruste, foncièrement juste, pas spécialement intelligent et même honnête jusqu'à la bêtise. L’acteur s’y montre extrêmement touchant, jusque dans ses rapports avec Julie London, elle aussi remarquable en femme d’officier malheureuse et désabusée. Les deux face à face de Mitchum avec Pedro Armendáriz, jouant son « maître » sont d’une intensité exceptionnelle. Belle brochette de seconds rôles : Charles McGraw excellent en ‘doc’ généreux, Mike Kellin en ‘chicano’ et Gary Merrill en major borné.

s’y montre extrêmement touchant, jusque dans ses rapports avec Julie London, elle aussi remarquable en femme d’officier malheureuse et désabusée. Les deux face à face de Mitchum avec Pedro Armendáriz, jouant son « maître » sont d’une intensité exceptionnelle. Belle brochette de seconds rôles : Charles McGraw excellent en ‘doc’ généreux, Mike Kellin en ‘chicano’ et Gary Merrill en major borné.

Picaresque et partant parfois en tous sens, le scénario soutient pourtant idéalement la mise en scène culottée et incroyablement moderne de Robert Parrish : l’utilisation fréquente d’extrêmes gros-plans sur des visages crasseux, en sueur, le soin maniaque apporté au moindre élément du décor, la précision de la direction d’acteurs, jusqu'au plus modeste figurant (le soldat balafré, complètement muet, véritable figure emblématique de la Mort qui rôde autour de Brady), tout cela annonce évidemment Leone au moins autant que « VERA CRUZ ».

« L’AVENTURIER DU RIO GRANDE » est une œuvre unique et foisonnante, qui nécessite certainement plusieurs visions pour en capter toutes les richesses.

La dernière scène sur la rive du Rio Grande, lourdement chargée de symboles, dégage pourtant une émotion fulgurante, mettant un terme à l’amour fusionnel entre l'homme et son cheval, qui de toute façon appartenait à son passé.

Un grand film.

« JEREMIAH JOHNSON » apparaît comme le produit presque contre-nature de deux auteurs diamétralement opposés : le scénariste John Milius, avec son approche « sauvage » et légendaire et le réalisateur Sydney Pollack qui donne à son film un rythme de chronique contemplative et plus terre-à-terre. Au lieu de déséquilibrer le résultat, ce double regard lui donne une profondeur et une émotion inespérées, uniques.

« JEREMIAH JOHNSON » apparaît comme le produit presque contre-nature de deux auteurs diamétralement opposés : le scénariste John Milius, avec son approche « sauvage » et légendaire et le réalisateur Sydney Pollack qui donne à son film un rythme de chronique contemplative et plus terre-à-terre. Au lieu de déséquilibrer le résultat, ce double regard lui donne une profondeur et une émotion inespérées, uniques.

L’histoire de Johnson, un ancien soldat – un déserteur, peut-être ? – qui s’exile dans les Rocheuses, pour oublier les hommes et leur folie, est extrêmement linéaire. On le voit d’abord en « bleu » inexpérimenté, accumulant les échecs comme la pathétique pièce rapportée qu'il est. On suit son apprentissage à la dure, on le voit se métamorphoser en un de ces ‘mountain men’ barbus, couverts de peaux de bêtes, puis aller encore au-delà et devenir un mythe vivant, en déclarant sa guerre seul contre les indiens Crows qui ont massacré sa famille recomposée.

Ponctuée par une triste ballade chantée par Tim McIntire, cette fable est le portrait d’un homme et son impossible retour à la Nature. Parce qu'il n’est pas vraiment un solitaire,  parce qu'il est capable de compassion et de générosité, Johnson ne pourra jamais être un vrai trappeur, ces créatures à moitié démentes qui errent toute leur vie dans des paysages désolés, en attendant la flèche fatale ou le grizzly plus malin qu’eux. Il est condamné à assumer son rôle de légende vivante dans lequel les évènements l’ont poussé. Loin d’être mièvres, les séquences de bonheur, avec la squaw et le jeune garçon muet, sont l’image presque fantasmée d’un paradis trop fragile pour survivre aux rigueurs du réel.

parce qu'il est capable de compassion et de générosité, Johnson ne pourra jamais être un vrai trappeur, ces créatures à moitié démentes qui errent toute leur vie dans des paysages désolés, en attendant la flèche fatale ou le grizzly plus malin qu’eux. Il est condamné à assumer son rôle de légende vivante dans lequel les évènements l’ont poussé. Loin d’être mièvres, les séquences de bonheur, avec la squaw et le jeune garçon muet, sont l’image presque fantasmée d’un paradis trop fragile pour survivre aux rigueurs du réel.

Robert Redford trouve un personnage en parfaite adéquation avec ce qu'il représente. Taiseux, mystérieux, assez opaque, il gère magnifiquement l’évolution de son rôle, probablement son plus emblématique. Tous les seconds rôles sont parfaits, littéralement fondus à la montagne.

Des années après sa réalisation, « JEREMIAH JOHNSON » a gardé l’essentiel de son pouvoir de fascination. Et si certaines coquetteries de mise en scène comme quelques coups de zoom malencontreux ou des fondus-enchaînés démodés, le datent de temps en temps, il demeure un des plus beaux accomplissements du tandem Pollack-Redford et le regard qu'il porte sur les Indiens est honnête sans jamais être angélique. Juste respectueux. C'est en brisant cet équilibre, en violant un territoire sacré des Crows, que Johnson sera éjecté de son rugueux Éden.

Toute fable a sa morale. Même cruelle…

S’il est un ‘spaghetti western’ qui transcende le genre d’où il est issu, c'est bien « EL CHUNCHO ». En un peu plus de deux heures, Damiano Damiani parvient à concentrer un nombre inimaginable de thématiques, à tisser des relations infiniment complexes entre ses protagonistes et à déguiser avec une maestria inouïe ce qui est une œuvre profondément

S’il est un ‘spaghetti western’ qui transcende le genre d’où il est issu, c'est bien « EL CHUNCHO ». En un peu plus de deux heures, Damiano Damiani parvient à concentrer un nombre inimaginable de thématiques, à tisser des relations infiniment complexes entre ses protagonistes et à déguiser avec une maestria inouïe ce qui est une œuvre profondément  politique, en un film d’aventures tonitruant et flamboyant.

politique, en un film d’aventures tonitruant et flamboyant.

Le principal attrait du magnifique scénario est la rencontre entre un mercenaire américain venu pour un « contrat » et un hors-la-loi mexicain qui fournit des armes à la révolution pour de l’argent. Si le ‘gringo’ est froid, calculateur et quasi-inhumain, le ‘chicano’ est rabelaisien, jouisseur et haut-en-couleurs. Ça n’empêche pas les deux hommes de se retrouver sur un point essentiel : ils travaillent uniquement pour l’argent. Une espèce d’amitié naît entre eux, une véritable affection qui trouble le fruste Chuncho et devient un talon d’Achille pour l’assassin professionnel. C'est en poussant le Mexicain à trahir les siens, à devenir riche sur le dos des malheureux, en affichant son mépris absolu pour toute idéologie, que le mercenaire fera naître bien malgré lui, quelque chose chez son compañero, qui ressemble vaguement à une conscience politique.

point essentiel : ils travaillent uniquement pour l’argent. Une espèce d’amitié naît entre eux, une véritable affection qui trouble le fruste Chuncho et devient un talon d’Achille pour l’assassin professionnel. C'est en poussant le Mexicain à trahir les siens, à devenir riche sur le dos des malheureux, en affichant son mépris absolu pour toute idéologie, que le mercenaire fera naître bien malgré lui, quelque chose chez son compañero, qui ressemble vaguement à une conscience politique.

Porté par une maîtrise exceptionnelle du format Scope, par une BO enthousiasmante d’Ennio Morricone et surtout par la composition époustouflante de Gian Maria Volonte’, « EL CHUNCHO » semble s’être bonifié avec les années. L’acteur italien, dans la foulée de  ses rôles chez Leone, est en surjeu permanent, à la limite de la surchauffe. Enfantin, paillard, monstrueux, touchant, il bouffe tout et tout le monde autour de lui avec une voracité que n’a pu atteindre parfois qu’un Anthony Quinn. Face à lui, son exact contraire, Lou Castel le ‘niño’, un flingueur glacial et désincarné, au visage poupin, aux manières policées et au regard mort. Martine Beswick est une formidable passionaria et Klaus Kinski – malgré sa seconde place au générique – n’a qu’un rôle peu présent, mais très frappant de moine-guerrier illuminé.

ses rôles chez Leone, est en surjeu permanent, à la limite de la surchauffe. Enfantin, paillard, monstrueux, touchant, il bouffe tout et tout le monde autour de lui avec une voracité que n’a pu atteindre parfois qu’un Anthony Quinn. Face à lui, son exact contraire, Lou Castel le ‘niño’, un flingueur glacial et désincarné, au visage poupin, aux manières policées et au regard mort. Martine Beswick est une formidable passionaria et Klaus Kinski – malgré sa seconde place au générique – n’a qu’un rôle peu présent, mais très frappant de moine-guerrier illuminé.

Aussi bien écrit que filmé, « EL CHUNCHO » comme pas mal de classiques du western, est une œuvre éternellement inachevée, puisqu’il en existe à ce jour trois montages : l’Italien, le plus complet, l’international plus court d’un quart d’heure et l’américain encore raccourci de quelques minutes. Le Blu-ray récemment sorti aux U.S.A. propose les deux dernières versions.

Certains chefs-d’œuvre heureusement, ne pâtissent pas des outrages qu'ils subissent. Et « EL CHUNCHO » est un pur et authentique chef-d’œuvre.

Quand on lui remit son Oscar pour « CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF », John Wayne déclara avec humour que s’il avait su, il se serait mis un bandeau sur l’œil plus tôt. Les critiques furent généralement de cet avis, affirmant qu'il ne faisait dans ce film que sa

Quand on lui remit son Oscar pour « CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF », John Wayne déclara avec humour que s’il avait su, il se serait mis un bandeau sur l’œil plus tôt. Les critiques furent généralement de cet avis, affirmant qu'il ne faisait dans ce film que sa routine habituelle. Rien n’est plus faux. Dans la forme comme dans le fond, d'ailleurs.

routine habituelle. Rien n’est plus faux. Dans la forme comme dans le fond, d'ailleurs.

Rooster Cogburn n’a rien d’un héros « fordien » ou même « hawksien », ces ‘mensch’ de l'Ouest bourrus, taiseux et incorruptibles qui ont forgé l’image du ‘Duke’. C'est un ivrogne, un ancien hors-la-loi, un tueur sans pitié (il tire même dans le dos et sans sommation !), un bavard impénitent. Wayne ne cabotine pas vraiment dans ce rôle, c'est autre chose : il pousse ses maniérismes aux extrêmes limites de la parodie sans y sombrer totalement, accepte de se laisser bousculer – et parfois voler la vedette – par une gamine, de se ridiculiser, pour renaître de ses cendres à la fin dans un « tournoi » à un contre quatre, entré dans la légende du western.

« CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF » est un film quasi-parfait, au dialogue finement  ciselé, oscillant constamment entre l’humour et l’émotion. Certaines scènes comme les échanges entre Mattie et le vendeur de chevaux (savoureux Strother Martin) sont des bijoux en soi. Et Hathaway profite pleinement de ses deux heures de métrage en prenant le temps d’installer ses

ciselé, oscillant constamment entre l’humour et l’émotion. Certaines scènes comme les échanges entre Mattie et le vendeur de chevaux (savoureux Strother Martin) sont des bijoux en soi. Et Hathaway profite pleinement de ses deux heures de métrage en prenant le temps d’installer ses personnages, de développer les enjeux. Sans parler de la photo de Lucien Ballard, sans doute une des plus belles de sa longue carrière.

personnages, de développer les enjeux. Sans parler de la photo de Lucien Ballard, sans doute une des plus belles de sa longue carrière.

La jeune Kim Darby assume crânement ce rôle d’ado irritante et donneuse de leçon et tient tête à Wayne du début à la fin. La séquence où pendant la nuit, Rooster raconte sa vie à Mattie méritait à elle seule l’Oscar. Et pas seulement pour Wayne ! Avec sa bedaine, sa diction reconnaissable entre mille, ses mimiques cocasses, Wayne est un régal de chaque instant. Ainsi la scène où il descend un rat après lui avoir sommé de se rendre, est-elle une vraie  prouesse d’acteur. Le cast de seconds rôles est superbe : Robert Duvall donne une profondeur inattendue à son rôle de bandit balafré. Dennis Hopper apparaît dans une séquence en voyou blessé et il ne fait pas dans la sobriété bressonienne. On reconnaît le temps de quelques plans des visages familiers de l’entourage du ‘Duke’.

prouesse d’acteur. Le cast de seconds rôles est superbe : Robert Duvall donne une profondeur inattendue à son rôle de bandit balafré. Dennis Hopper apparaît dans une séquence en voyou blessé et il ne fait pas dans la sobriété bressonienne. On reconnaît le temps de quelques plans des visages familiers de l’entourage du ‘Duke’.

À la sortie du remake des frères Coen, le film d’Hathaway a souvent été dénigré, comme s’il s’agissait d’une vieillerie obsolète. Esthétiquement, c'est déjà loin d’en être une (surtout en Blu-ray) et scénaristiquement, on trouve des éléments très nouveaux pour l’époque, comme cette fin douce-amère qui laisse sur une note assez poignante ou plus généralement, ce portrait de l’héroïne, qui ne cède jamais au sentimentalisme hollywoodien d’usage. Casse-pied elle est, casse-pied elle reste jusqu'au bout. Même si entretemps on a appris à l’aimer à travers les yeux (enfin, l’œil !) du vieux ‘Rooster’.

C'est définitivement un des plus beaux films d’Henry Hathaway et une des grandes réussites de John Wayne.

Tiré d’un roman lui-même lointainement inspiré de la légende de Billy the Kid et Pat Garrett, « LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES » est d’abord passé entre les mains de

Tiré d’un roman lui-même lointainement inspiré de la légende de Billy the Kid et Pat Garrett, « LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES » est d’abord passé entre les mains de  Sam Peckinpah et Stanley Kubrick avant que Marlon Brando ne

Sam Peckinpah et Stanley Kubrick avant que Marlon Brando ne se décide à le réaliser lui-même. Ce sera son unique film et fort heureusement, un coup de maître. Même si on sait que d’une durée excessive, son ‘director’s cut’ fut allégé de… deux heures.

se décide à le réaliser lui-même. Ce sera son unique film et fort heureusement, un coup de maître. Même si on sait que d’une durée excessive, son ‘director’s cut’ fut allégé de… deux heures.

Dès le départ, le ton est donné : les deux joyeuses crapules se nomment ‘Dad’ et ‘Kid’. Dès les premières scènes, ils ne font que mentir, soit pour séduire, soit pour sauver leur peau. Après la première trahison, tout ne sera plus qu’un grand jeu de dupes, un affrontement longtemps différé entre deux voyous sans foi ni loi. L’aîné est devenu shérif et joue le rôle de l'homme respectable, l’autre n’est animé que par une haine brûlante, une envie de vengeance qui le consume jusqu'à lui ôter toute humanité.

Brando se joue ouvertement de toutes les conventions du western : le film se déroule au bord de la mer à Monterey, le fond sonore n’est pas le vent soufflant dans le désert, mais le  fracas des vagues déchaînées. Le rythme est extrêmement lent, le dialogue très singulier (« Espèce de porc suceur de merde ! Si tu mentionnes son nom encore une fois, je t’arrache les bras ! ») et l’ambiguïté règne en maîtresse absolue. Outre un évident sens visuel dans les cadrages et la création d’atmosphère, « LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES » se distingue par la qualité de sa direction d’acteurs. Karl Malden n’a jamais été meilleur que dans ce rôle d’ordure implacable aux allures de bourgeois replet. La scène où il fouette Rio est saisissante par l’intensité que dégagent les comédiens. La débutante Pina Pellicer est gauche et à peine jolie, ce qui change agréablement des improbables jeunes premières habituelles du western. Ses scènes avec Brando dégagent une émotion palpable, une souffrance. Slim Pickens compose un adjoint cauteleux et visqueux des plus haïssables. Sans oublier la grande Katy Jurado, magistrale

fracas des vagues déchaînées. Le rythme est extrêmement lent, le dialogue très singulier (« Espèce de porc suceur de merde ! Si tu mentionnes son nom encore une fois, je t’arrache les bras ! ») et l’ambiguïté règne en maîtresse absolue. Outre un évident sens visuel dans les cadrages et la création d’atmosphère, « LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES » se distingue par la qualité de sa direction d’acteurs. Karl Malden n’a jamais été meilleur que dans ce rôle d’ordure implacable aux allures de bourgeois replet. La scène où il fouette Rio est saisissante par l’intensité que dégagent les comédiens. La débutante Pina Pellicer est gauche et à peine jolie, ce qui change agréablement des improbables jeunes premières habituelles du western. Ses scènes avec Brando dégagent une émotion palpable, une souffrance. Slim Pickens compose un adjoint cauteleux et visqueux des plus haïssables. Sans oublier la grande Katy Jurado, magistrale dans cette scène merveilleuse où elle apprend que sa fille est enceinte. Ce qui passe sur son visage en quelques instants mérite d’être étudié dans les cours de comédie.

dans cette scène merveilleuse où elle apprend que sa fille est enceinte. Ce qui passe sur son visage en quelques instants mérite d’être étudié dans les cours de comédie.

Brando lui, fidèle à son image iconoclaste façonne un étrange antihéros. Lent, nasillard, l’œil éteint, il est extraordinaire dans ses moments de rage dévastatrice : il faut l’avoir vu balancer une table comme s’il s’agissait d’un fétu de paille et défier Ben Johnson en vibrant littéralement de haine. Rio est vraiment un protagoniste très particulier, au moins aussi odieux et blâmable que l'homme qu'il poursuit de sa rancune. On a même du mal à croire sa rédemption finale, qui pourrait tout à fait être un mensonge de plus.

Tragédie antique déguisée en western, dont le « héros » est une sorte de Hamlet corrompu rêvant de tuer son père au lieu de le venger, « LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES » est un film unique à touts points de vue.

Impossible de ne pas regretter la fin originelle : Luisa était tuée par Dad en fuyant avec Rio. Et surtout de ne jamais voir des images de toutes ces scènes tournées et jamais montrées. Un chef-d’œuvre à demi-fantasmé, en somme…

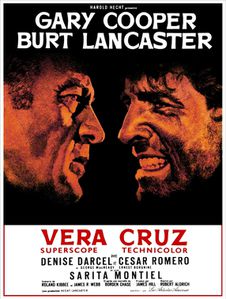

Des gringos sans foi ni loi plongés dans la révolution mexicaine pour le seul appât du gain, des trognes burinées et mal rasées, un ‘bad guy’ sympathique tout de noir vêtu, un duel

Des gringos sans foi ni loi plongés dans la révolution mexicaine pour le seul appât du gain, des trognes burinées et mal rasées, un ‘bad guy’ sympathique tout de noir vêtu, un duel  final en forme de happening. Sans oublier Charles Bronson jouant de l’harmonica… « VERA CRUZ » a tout, vraiment tout du ‘spaghetti western’, à part le fait d’être sorti dix bonnes années AVANT l’éclosion du genre.

final en forme de happening. Sans oublier Charles Bronson jouant de l’harmonica… « VERA CRUZ » a tout, vraiment tout du ‘spaghetti western’, à part le fait d’être sorti dix bonnes années AVANT l’éclosion du genre. Et d'être tout ce qu'il y a d'Américain.

Et d'être tout ce qu'il y a d'Américain.

Premier gros budget alloué à Robert Aldrich, première grosse production de Burt Lancaster, ce western haut-en-couleurs, amoral et spectaculaire fut dit-on improvisé au jour le jour. Cela se ressent parfois dans la construction en boule de neige du scénario et dans des détails comme le rôle d’Ernest Borgnine dont on ne sait jamais très bien s’il n’est qu’un simple figurant ou un personnage secondaire important.

La principale attraction du film est bien sûr le face à face entre deux générations de stars : Gary Cooper vieillissant mais toujours droit dans ses bottes et Lancaster, qui s’est taillé la part du lion dans un rôle flamboyant de fripouille n’écoutant que ses pulsions animales. Ils  s’estiment et s’amusent de leur complémentarité, tout en se méfiant constamment l’un de l’autre. Ils sont complices, mais toujours prêts à se tirer dans le dos. Cette « amitié » instable et périlleuse constitue le cœur de « VERA CRUZ ». Cooper fait de louables efforts pour paraître aussi cynique que son partenaire, mais il a tant d’années de droiture et d’héroïsme derrière lui, que sa volte-face finale ne crée aucune surprise. ‘Coop’ n’allait tout de même pas devenir une crapule sans cœur d’un seul coup ! D’autant qu'il y a des « petites gens » (les pauvres ‘chicanos’ opprimés par l’empereur Maximilien) à défendre. On ne se refait pas… En vieux

s’estiment et s’amusent de leur complémentarité, tout en se méfiant constamment l’un de l’autre. Ils sont complices, mais toujours prêts à se tirer dans le dos. Cette « amitié » instable et périlleuse constitue le cœur de « VERA CRUZ ». Cooper fait de louables efforts pour paraître aussi cynique que son partenaire, mais il a tant d’années de droiture et d’héroïsme derrière lui, que sa volte-face finale ne crée aucune surprise. ‘Coop’ n’allait tout de même pas devenir une crapule sans cœur d’un seul coup ! D’autant qu'il y a des « petites gens » (les pauvres ‘chicanos’ opprimés par l’empereur Maximilien) à défendre. On ne se refait pas… En vieux ‘pro’, il choisit l’extrême sobriété pour résister au cabotinage exultant d’un Burt qui bouffe littéralement la pellicule.

‘pro’, il choisit l’extrême sobriété pour résister au cabotinage exultant d’un Burt qui bouffe littéralement la pellicule.

Magnifiquement photographié dans des extérieurs grandioses de ruines aztèques ou de palais luxuriants, truffé de répliques à double-sens, de batailles épiques, « VERA CRUZ » c’est du pur Aldrich : cadrages dynamiques en contre-plongées, montage ‘cut’ parfois abrupt, absence totale de sentimentalité, c'est un film qui ne vieillit absolument pas. Sans doute parce qu'il était très en avance sur son époque.

À l’ombre du duo de stars, les rôles féminins sont écrits avec une franche misogynie, Henry Brandon est excellent en officier français arrogant et odieux et le trio infernal Borgnine, Bronson et Jack Elam occupe l’espace dans de tout petits rôles sans grand relief.

Beaucoup tentèrent d’imiter « VERA CRUZ » par la suite, et Aldrich lui-même s’y essaya plusieurs fois, mais sans jamais y parvenir. On appelle cela l’alchimie. Et c'est inexplicable, heureusement.

Le Blu-ray du « DERNIER DES MOHICANS » est sorti aux U.S.A. et il reprend le montage initial préféré des fans. Il y a peut-être quelques micro-modifs mais elles sont

Le Blu-ray du « DERNIER DES MOHICANS » est sorti aux U.S.A. et il reprend le montage initial préféré des fans. Il y a peut-être quelques micro-modifs mais elles sont  indiscernables. Ce « definitive cut » est donc le montage d’origine. Et tant mieux ! Pour ce qui est de l’apport HD, il est plus qu’évident dans le long passage au fort William Henry, qui se passe entièrement de nuit et était parfois indiscernable en DVD. Les séquences en paraissent moins longues. Pour le reste, la photo de Dante Spinetti n’a jamais été plus resplendissante.

indiscernables. Ce « definitive cut » est donc le montage d’origine. Et tant mieux ! Pour ce qui est de l’apport HD, il est plus qu’évident dans le long passage au fort William Henry, qui se passe entièrement de nuit et était parfois indiscernable en DVD. Les séquences en paraissent moins longues. Pour le reste, la photo de Dante Spinetti n’a jamais été plus resplendissante.

Chef-d’œuvre de Michael Mann, cette adaptation de Fenimore Cooper est un somptueux poème lyrique, mêlant un romantisme échevelé à une sauvagerie inouïe lors des scènes de combat. C'est sensuel, sanglant, émouvant, haletant et le dernier quart-d’heure est une étourdissante leçon de pur cinéma, quasi-muette. Chaque mouvement du corps, chaque battement de cil, froissement d’étoffe, chaque échange de regard, participe d’un véritable ballet. Il faut avoir vu comment Jodhi May, l’adolescente anglaise traumatisée décide d’échapper à ses geôliers indiens en se jetant dans le vide. En une seconde, son regard change. Son visage se modifie : la fillette ingrate se mue en femme indomptée, maîtresse de son destin. Vraiment du grand cinéma !

Daniel Day-Lewis et Madeleine Stowe forment instantanément un couple mythique du 7ème Art, digne des classiques de l’Âge d’Or hollywoodien. Leur face à face dans la caverne sous  la cascade, est un pur moment de passion, qui parvient – on ne sait par quel miracle – à ne jamais tomber dans le kitsch. C'est la force du scénario, de ne pas négliger les personnages au profit du spectacle. Tous ont plusieurs dimensions, jusqu'à l’officier Duncan, au visage porcin qui saura finir en héros. Mais celui qui vole la vedette à tout ce beau monde, c'est l’extraordinaire Wes Studi qui compose un des ‘méchants’ les plus terrifiants vus sur un écran. Monstre froid, mû par une haine incandescente, l’acteur fait preuve d’une animalité et d’une présence incomparables. Son affrontement final avec Chingachgook, bref et brutal laisse pantois.

la cascade, est un pur moment de passion, qui parvient – on ne sait par quel miracle – à ne jamais tomber dans le kitsch. C'est la force du scénario, de ne pas négliger les personnages au profit du spectacle. Tous ont plusieurs dimensions, jusqu'à l’officier Duncan, au visage porcin qui saura finir en héros. Mais celui qui vole la vedette à tout ce beau monde, c'est l’extraordinaire Wes Studi qui compose un des ‘méchants’ les plus terrifiants vus sur un écran. Monstre froid, mû par une haine incandescente, l’acteur fait preuve d’une animalité et d’une présence incomparables. Son affrontement final avec Chingachgook, bref et brutal laisse pantois.

On pourrait encore parler de la sublime BO, de la direction artistique, du montage. Mais « LE DERNIER DES MOHICANS » est un film d’images. Et la meilleure façon d’en parler, c'est encore de le revoir…

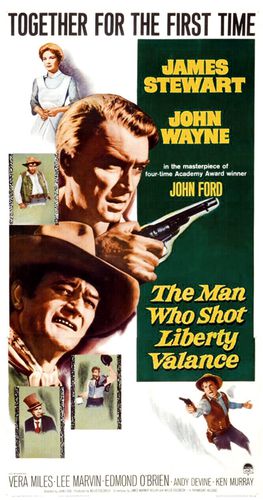

« L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE » est un film qui a toujours perturbé les amoureux du cinéma de John Ford. C'est du pur Ford, bien sûr, du concentré de Ford,

« L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE » est un film qui a toujours perturbé les amoureux du cinéma de John Ford. C'est du pur Ford, bien sûr, du concentré de Ford,  même. Mais esthétiquement, le vieux réalisateur abandonne son goût des belles images pour une photo plate et sans relief, quasi-télévisuelle. Il ne s’attarde pas sur des broutilles telles que le maquillage de ses stars, qu’on voit à l’âge de 30 ans puis de 70, alors qu'ils en avaient presque 60, il oublie de faire du spectacle « grand public » pour laisser la vedette au dialogue. Bref, il semble négliger ses propres préceptes, comme s’il n’avait plus de temps à perdre en enjolivures.

même. Mais esthétiquement, le vieux réalisateur abandonne son goût des belles images pour une photo plate et sans relief, quasi-télévisuelle. Il ne s’attarde pas sur des broutilles telles que le maquillage de ses stars, qu’on voit à l’âge de 30 ans puis de 70, alors qu'ils en avaient presque 60, il oublie de faire du spectacle « grand public » pour laisser la vedette au dialogue. Bref, il semble négliger ses propres préceptes, comme s’il n’avait plus de temps à perdre en enjolivures.

C'est un film sur la vieillesse, sur le 20ème siècle qui arrive à grand pas et écrase tout sur son passage, à commencer par les mythes. C'est aussi un film sur l’usurpation et le mensonge. Oui, « L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE » est un film très triste. Et très beau, malgré tout.

Il est arrivé à John Wayne de mourir dans ses westerns, à la fin du film (« LE DERNIER DES GÉANTS ») ou même avant la fin (« LES COWBOYS »). Ici, il meurt avant… le début ! Et ce qu’on voit d’abord de lui, c'est un cercueil de bois misérable à l’intérieur duquel gît un corps auquel on a ôté les bottes. Le grand dur à cuire, l’icône du vieil Ouest est mort comme n'importe qui, oublié de tous. L’avocaillon qui semblait si démuni, trente ans plus tôt, lui a survécu et il est même devenu sénateur. Sans oublier qu'il a épousé la femme qu’aimait le « Duke » et qu'il n’a jamais pu avoir. Et c'est lui qui raconte l’histoire en flash-back. Du moins, sa version…

Les temps ont changé. Ford l’a compris. Et il n’aime clairement pas ces changements. La pauvreté des décors, le schématisme exagéré des personnages, l’ambiance confinée presque claustrophobique du film, tout tend à laisser la sensation d’un épilogue. L'Ouest de légende en partie inventé par Ford n’est plus qu’un souvenir. Les rochers de Monument Valley sont loin à présent. Les drames se jouent dans les rues d’une ville sinistre et  l'homme qui gagne le duel n’est pas forcément celui qu’on croit. Doniphon/Wayne n’a plus sa place dans ce monde-là, comme « papy » n’avait alors plus sa place à Hollywood.

l'homme qui gagne le duel n’est pas forcément celui qu’on croit. Doniphon/Wayne n’a plus sa place dans ce monde-là, comme « papy » n’avait alors plus sa place à Hollywood.

Wayne et James Stewart sont (trop ?) idéalement castés, même s’ils sont beaucoup trop âgés pour leurs rôles. Mais cela participe presque de l’ambiance théâtrale du film : ils ont l’air d’être grimés à la truelle, comme pour la scène. Face à eux, Lee Marvin est époustouflant dans un numéro de cabotinage en « maximum overdrive ». Son Liberty Valance est vêtu comme les ‘villains’ des vieux films muets, les mains bagouzées, l’œil torve, à l’extrême limite de la parodie. Les fidèles de Ford comme Andy Devine, Woody Strode, John Carradine, Vera Miles et beaucoup d’autres viennent compléter l’arrière-plan. Lee Van Cleef apparaît brièvement en bras-droit de Valance, annonçant inconsciemment l’arrivée de la relève du western, qui allait venir d’Italie deux ans plus tard. Mais ceci est une autre histoire.

Œuvre majeure, lugubre et cafardeuse, « L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE » avec ses formules à l’emporte-pièce, sa petite musique triste, n’a pas fini de fasciner.

Ford devait encore tourner quelques films, mais celui-ci est incontestablement son testament de cinéaste.

« L'HOMME DE L’ARIZONA » écrit par Burt Kennedy d'après un roman d'Elmore Leonard, démarre comme un banal western de série, avec le vieillissant Randolph Scott dans un personnage un peu gauche et ‘plouc’ à la Gary Cooper

« L'HOMME DE L’ARIZONA » écrit par Burt Kennedy d'après un roman d'Elmore Leonard, démarre comme un banal western de série, avec le vieillissant Randolph Scott dans un personnage un peu gauche et ‘plouc’ à la Gary Cooper  et des seconds rôles cliché du genre comme le vieux muletier. Mais à l'arrivée au relais de

et des seconds rôles cliché du genre comme le vieux muletier. Mais à l'arrivée au relais de diligence, le film décolle brusquement et se transforme en tragédie âpre et dépouillée, dans le cadre écrasant d'un désert de rocs stériles et arides. Comme si le réalisateur avait voulu appâter le public et le piéger insidieusement dans un film beaucoup moins ludique que ne le promettaient les premières minutes.

diligence, le film décolle brusquement et se transforme en tragédie âpre et dépouillée, dans le cadre écrasant d'un désert de rocs stériles et arides. Comme si le réalisateur avait voulu appâter le public et le piéger insidieusement dans un film beaucoup moins ludique que ne le promettaient les premières minutes.

À l’instar de Lee Marvin dans « 7 HOMMES À ABATTRE », c'est le méchant, Richard Boone qui devient alors le cœur du film. ‘Méchant’ tout relatif d'ailleurs, puisqu'il épargne le héros  sans raison particulière, méprise visiblement la sauvagerie de ses acolytes et se montre même attentionné avec son otage. L'élégance rugueuse de l'acteur, sa façon de rire, sa voix cultivée, en font un personnage inattendu et ambigu qui aurait pu en d'autres circonstances, devenir un type bien. Pendant tout le film, il recherche une complicité avec Scott, un lien, que celui-ci lui refuse obstinément. Le contraste entre Boone et son bras droit Henry Silva, plus inquiétant que jamais en pistolero ‘racaille’ imbécile et sadique, est également passionnant. On a les amis qu’on mérite !

sans raison particulière, méprise visiblement la sauvagerie de ses acolytes et se montre même attentionné avec son otage. L'élégance rugueuse de l'acteur, sa façon de rire, sa voix cultivée, en font un personnage inattendu et ambigu qui aurait pu en d'autres circonstances, devenir un type bien. Pendant tout le film, il recherche une complicité avec Scott, un lien, que celui-ci lui refuse obstinément. Le contraste entre Boone et son bras droit Henry Silva, plus inquiétant que jamais en pistolero ‘racaille’ imbécile et sadique, est également passionnant. On a les amis qu’on mérite !

Les protagonistes sont joués par Randolph Scott, plus souriant que d’habitude et la mûrissante Maureen O'Sullivan (la Jane sexy des premiers « TARZAN » de Weissmuller) en vieille fille malheureuse que personne n'épargne (« Cessez de pleurnicher », lui dit Brennan « ça ne sert à rien »). Boone lui, va jusqu'à lui trouver un « physique ingrat » !

Comme toujours chez Boetticher, les cadrages sont splendides, les silhouettes se détachent du paysage avec grâce. La violence est très crue pour l'époque : une tête explosée à bout-portant d'un coup de fusil, un homme aveuglé par une balle au visage et même un enfant abattu (hors du champ de la caméra, mais tout de même !) et jeté au fond d'un puits.

Comme « 7 HOMMES À ABATTRE » et « LA CHEVAUCHÉE DE LA VENGEANCE » les autres chefs-d’œuvre du réalisateur, « L'HOMME DE L’ARIZONA » est un film quasi parfait qui ne fait vraiment pas son demi-siècle.