Un ‘epic’ de 3 H 30 sur la création d’Israël, écrit par Dalton Trumbo, réalisé par Otto Preminger et tourné à peine une petite décennie après les évènements, cela peut sembler alléchant, voire instructif. Hélas, « EXODUS » a tout du film-monstre et échoue sur à peu près tous les points.

Désireux de ménager la chèvre et le chou, le scénario mixe à la truelle un cours d’Histoire avec de grosses ficelles mélodramatiques, le spectre de la Shoah avec une love story de  ‘soap opera’, sans jamais trouver son équilibre. Ainsi, on s’étonne de voir s’accumuler les ellipses narratives franchement raides, alors que d’autres passages – comme l’évasion de la forteresse anglaise – sont surdéveloppés jusqu'à l’absurde. Même chose pour l’épisode de la grève de la faim à bord du navire à Chypre, dont on monte longuement la mayonnaise, pour le dégonfler brusquement, avant d’en avoir exploré la dimension tragique.

‘soap opera’, sans jamais trouver son équilibre. Ainsi, on s’étonne de voir s’accumuler les ellipses narratives franchement raides, alors que d’autres passages – comme l’évasion de la forteresse anglaise – sont surdéveloppés jusqu'à l’absurde. Même chose pour l’épisode de la grève de la faim à bord du navire à Chypre, dont on monte longuement la mayonnaise, pour le dégonfler brusquement, avant d’en avoir exploré la dimension tragique.

On suit donc « EXODUS » passivement, d’un œil de moins en moins attentif, pas même intéressé par le personnage de Paul Newman en mode « service minimum », qui affiche une moue boudeuse et quelques tics Actors Studio, dans un personnage mal défini qu'il se refuse obstinément à rendre sympathique. Nulle consolation du côté d’Eva Marie Saint, qui n’a jamais été plus mal photographiée jusqu'à faire dix ans de plus que son âge dans certaines scènes. Quelques vétérans habitués à se sortir de n'importe quelle situation, comme Lee J. Cobb ou David Opatoshu sont les bienvenus, même s’ils ne font pas oublier les prestations navrantes de Jill Haworth ou John Derek en chef arabe.

Malgré l’intérêt qu’on peut porter à la période décrite, malgré le discours final de Newman à l’enterrement d’un Arabe et d’une Juive ensevelis côte à côte, et dont le contenu prend 50 ans plus tard un écho triste et dérisoire, « EXODUS » demeure au niveau des intentions et ne donne qu’une envie : lire un bon bouquin sur le sujet. Tiens, pourquoi pas « EXODUS » de Leon Uris ?

À NOTER : après des années pendant lesquelles le film ne fut disponible qu’en édition DVD affreuse, écourtée et en 4/3, il vient de sortir dans un transfert Blu-ray encore imparfait, mais évidemment incomparable.

en abyme de sa propre relation avec un top-model célèbre dans les années 60.

en abyme de sa propre relation avec un top-model célèbre dans les années 60. commandes, pas Michael Bay, et il ne faut donc pas s’attendre à des F/X numériques dernier-cri, de la 3D en veux-tu en voilà et des explosions nucléaires en rafales. Non, ce qui intéresse les auteurs ici, c'est de montrer la fragilité de l’espèce humaine. À force d’avidité, d’irresponsabilité, nous finirons par détruire une forêt de trop, à en chasser les chauves-souris, qui risquent de contaminer des porcs qui eux-mêmes, etc. Bref : à ce stade de notre « évolution », il n’en faudrait clairement pas beaucoup pour être éradiqués définitivement de la planète.

commandes, pas Michael Bay, et il ne faut donc pas s’attendre à des F/X numériques dernier-cri, de la 3D en veux-tu en voilà et des explosions nucléaires en rafales. Non, ce qui intéresse les auteurs ici, c'est de montrer la fragilité de l’espèce humaine. À force d’avidité, d’irresponsabilité, nous finirons par détruire une forêt de trop, à en chasser les chauves-souris, qui risquent de contaminer des porcs qui eux-mêmes, etc. Bref : à ce stade de notre « évolution », il n’en faudrait clairement pas beaucoup pour être éradiqués définitivement de la planète. «

«  Quand on fait connaissance du vieil Harry et de son chat, on se voit déjà parti pour un remake du bouleversant «

Quand on fait connaissance du vieil Harry et de son chat, on se voit déjà parti pour un remake du bouleversant «  fait se poser des questions auxquelles on n’a pas forcément envie de penser. Et qui parle d'un monde en mutation et (déjà) en crise. Art Carney, omniprésent à l’image, est fabuleux dans le rôle-titre. Pas tout à fait un vieillard, mais presque, il traverse «

fait se poser des questions auxquelles on n’a pas forcément envie de penser. Et qui parle d'un monde en mutation et (déjà) en crise. Art Carney, omniprésent à l’image, est fabuleux dans le rôle-titre. Pas tout à fait un vieillard, mais presque, il traverse «  Est-ce parce que Richard Brooks est un grand auteur-réalisateur et un homme cultivé que son adaptation des «

Est-ce parce que Richard Brooks est un grand auteur-réalisateur et un homme cultivé que son adaptation des «  ciblé, son refus du grand spectacle à tout prix et une certaine

ciblé, son refus du grand spectacle à tout prix et une certaine théâtralité, il donne à son film une vraie grandeur et donne envie de relire Dostoïevski.

théâtralité, il donne à son film une vraie grandeur et donne envie de relire Dostoïevski. regard fiévreux de Brynner, littéralement ensorcelé. Ce dernier n’a d'ailleurs jamais été plus intense et humain que dans ce rôle pour lequel il semblait né. Dirigé d’une main de fer, il délaisse ses maniérismes et postures habituels, pour un jeu subtil et en profondeur. Un vrai plaisir. Même chose pour le reste du casting :

regard fiévreux de Brynner, littéralement ensorcelé. Ce dernier n’a d'ailleurs jamais été plus intense et humain que dans ce rôle pour lequel il semblait né. Dirigé d’une main de fer, il délaisse ses maniérismes et postures habituels, pour un jeu subtil et en profondeur. Un vrai plaisir. Même chose pour le reste du casting :

Le tandem

Le tandem  retraite et qui va s’attacher à l’ex-baby sitter de son petit-fils, qu'il va loger, soutenir et même accoucher lui-même. Le scénario est celui d’un téléfilm lambda, la réalisation du grand acteur n’est que fonctionnelle et on reste médusé devant le casting de Matthau, qui à peine quinquagénaire joue le rôle d’un homme de 75 ans. Ce genre de convention était probablement acceptable il y a quatre décennies, mais paraît difficile à avaler aujourd'hui. Malgré tout son talent, Matthau semble bien lisse et sa perruque blanche n’est guère convaincante. Visiblement fasciné par son vieux co-équipier, Lemmon ne le lâche pas d’une semelle, le suit d’une caméra énamourée, le filme sous tous les angles, le laisse faire ses mimiques familières et lui dédie son film.

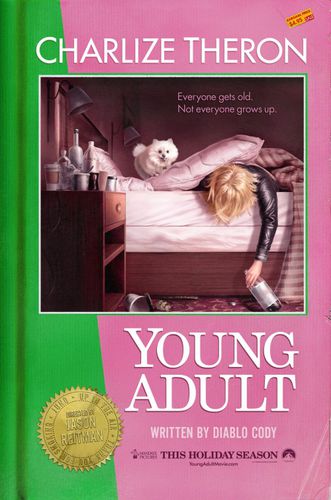

retraite et qui va s’attacher à l’ex-baby sitter de son petit-fils, qu'il va loger, soutenir et même accoucher lui-même. Le scénario est celui d’un téléfilm lambda, la réalisation du grand acteur n’est que fonctionnelle et on reste médusé devant le casting de Matthau, qui à peine quinquagénaire joue le rôle d’un homme de 75 ans. Ce genre de convention était probablement acceptable il y a quatre décennies, mais paraît difficile à avaler aujourd'hui. Malgré tout son talent, Matthau semble bien lisse et sa perruque blanche n’est guère convaincante. Visiblement fasciné par son vieux co-équipier, Lemmon ne le lâche pas d’une semelle, le suit d’une caméra énamourée, le filme sous tous les angles, le laisse faire ses mimiques familières et lui dédie son film. Pitoyablement accrochée à un passé pourtant déjà pas brillant, dépressive, immature, à côté de ses pompes, ce personnage fait d’abord sourire avant d’inquiéter. À l’instar de Gena Rowlands dans ses meilleurs rôles pour Cassavetes, Theron donne l’impression d’être une grenade dégoupillée qui peut exploser à tout moment. Ce sentiment d’insécurité et de malaise est ce qu'il y a de plus frappant dans ce film cruel et dénué de tout pathos. La pauvre Charlize, ivre-morte la moitié du temps, patauge dans ses illusions, sans voir que l'homme de ses rêves est un « beauf » certes bien brave (excellent Luke Wilson dans un emploi vraiment pas glamour), mais complètement idiot, satisfait de sa confortable médiocrité. Sans voir surtout, que la seule ‘love story’ qu'elle pourra vivre sera avec ce gros garçon handicapé qu'elle connut jadis au lycée et qui est le seul à la voir telle qu'elle est réellement et à l’aimer quand même.

Pitoyablement accrochée à un passé pourtant déjà pas brillant, dépressive, immature, à côté de ses pompes, ce personnage fait d’abord sourire avant d’inquiéter. À l’instar de Gena Rowlands dans ses meilleurs rôles pour Cassavetes, Theron donne l’impression d’être une grenade dégoupillée qui peut exploser à tout moment. Ce sentiment d’insécurité et de malaise est ce qu'il y a de plus frappant dans ce film cruel et dénué de tout pathos. La pauvre Charlize, ivre-morte la moitié du temps, patauge dans ses illusions, sans voir que l'homme de ses rêves est un « beauf » certes bien brave (excellent Luke Wilson dans un emploi vraiment pas glamour), mais complètement idiot, satisfait de sa confortable médiocrité. Sans voir surtout, que la seule ‘love story’ qu'elle pourra vivre sera avec ce gros garçon handicapé qu'elle connut jadis au lycée et qui est le seul à la voir telle qu'elle est réellement et à l’aimer quand même. baseball et qu’on n’est pas forcé d’apprécier ce sport incompréhensible pour goûter le film et enfin, c'est une œuvre « de crise », prônant le retour aux vraies valeurs et le rejet du profit à tout prix.

baseball et qu’on n’est pas forcé d’apprécier ce sport incompréhensible pour goûter le film et enfin, c'est une œuvre « de crise », prônant le retour aux vraies valeurs et le rejet du profit à tout prix. Si «

Si «  NUIT

NUIT irrémédiable.

irrémédiable. «

«